|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

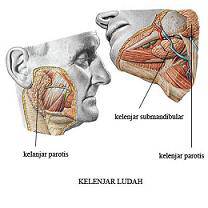

air liur atau ludah bukan sekedar cairan di mulut

Beberapa orang mungkin menganggap air liur steril atau desinfektan, sehingga percaya bahwa air liur akan lebih

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhui seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter’, yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (storage), dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai common money) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.

Uang logam memiliki tiga macam nilai:

1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.

2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).

3. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya; semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “uang kertas” adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

Sumber : kaskus.us

Kita sebagai bangsa Indonesia tentu sering melihat dan sangat mengenal gambar di atas ini. Namun apakah kita benar-benar mengenal gambar tersebut? Jika ditanya itu gambar apa, tentu kita bisa menjawabnya. Namun apakah kita bisa menjawab dengan benar apa nama gambar itu? Siapa perancang gambar itu? Bisakah anda menjelaskan secara detail lambang-lambang yang terkandung di dalamnya? Marilah kita mulai satu per satu. |

Gambar di atas itu merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara berupa seekor Burung Garuda berwarna emas yang berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila, dan mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan "BHINNEKA TUNGGAL IKA". Sesuai dengan desainnya, lambang tersebut bernama resmi Garuda Pancasila. Garuda merupakan nama burung itu sendiri, sedangkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disimbolkan dalam gambar-gambar di dalam perisai yang dikalungkan itu. Nama resmi Garuda Pancasila yang tercantum dalam Pasal 36A, UUD 1945. |

Sultan Hamid II,Perancangan lambang negara dimulai pada Desember 1949, beberapa hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan lambang negara. Dari berbagai usul lambang negara yang diajukan ke panitia tersebut, rancangan karya Sultan Hamid II lah yang diterima. Sultan Hamid II (1913–1978) yang bernama lengkap Syarif Abdul Hamid Alkadrie merupakan sultan dari Kesultanan Pontianak, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan juga Menteri Negara Zonder Portofolio pada era Republik Indonesia Serikat. Setelah disetujui, rancangan itupun disempurnakan sedikit demi sedikit atas usul Presiden Soekarno dan masukan berbagai organisasi lainnya, dan akhirnya pada bulan Maret 1950, jadilah lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Rancangan final lambang negara itupun akhirnya secara resmi diperkenalkan ke masyarakat dan mulai digunakan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan disahkan penggunaannya pada 17 Oktober 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo melalui PP 66/1951, dan kemudian tata cara penggunaannya diatur melalui PP 43/1958. Meskipun telah disahkan penggunaannya sejak tahun 1951, tidak ada nama resmi untuk lambang negara itu, sehingga muncul berbagai sebutan untuk lambang negara itu, seperti Garuda Pancasila, Burung Garuda, Lambang Garuda, Lambang Negara, atau hanya sekedar Garuda. Nama Garuda Pancasila baru disahkan secara resmi sebagai nama resmi lambang negara pada tanggal 18 Agustus 2000 oleh MPR melalui amandemen kedua UUD 1945. |

Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yakni Burung Garuda, perisai, dan pita putih. |

Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari Mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan.Pada burung garuda itu, jumlah bulu pada setiap sayap berjumlah 17, kemudian bulu ekor berjumlah 8, bulu pada pangkal ekor atau di bawah perisai 19, dan bulu leher berjumlah 45. Jumlah-jumlah bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17-8-1945, merupakan tanggal di mana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. |

Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung lima buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila.bagian tengah terdapat simbol bintang bersudut lima yang melambangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli, yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa "berteduh" di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.Kemudian, di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.Dan di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Pada perisai itu terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-tengah perisai. Garis itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia.Warna merah dan putih yang menjadi latar pada perisai itu merupakan warna nasional Indonesia, yang juga merupakan warna pada bendera negara Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. |

Bukan kali ini Israel melakukan tindakan brutal dan tidak manusiawi terhadap para relawan kemanusiaan dari berbagai negara di Kapal Mavi Marmara.

Hingga Selasa (1/6/2010), dilaporkan19 orang aktivis kemanusiaan tewas dalam penyergapan tentara Israel tersebut dan puluhan orang lainnya terluka. Namun sebelum tragedi Mavi terjadi, bangsa zionis ini sudah menumpahkan darah dengan membantai secara keji dan biadab rakyat Palestina.

Tua-muda, wanita hingga anak-anak warga Palestina yang tidak berdosa menjadi kekejaman kaum penjajah itu. Kutukan dan kecaman dari berbagai negara di dunia hanya dianggap angin lalu. Israel tetap melakukan misinya mendirikan negara di tanah Palestina.

Israel juga tidak sudi atas kemerdekaan bangsa Palestina. Tak ayal, sepanjang sejarah perjalanan kaum Zionis ini kental dengan perang dan pertumpahan darah di tanah Palestina. Israel menjadi biang kerok konflik di kawasan Arab ini. Meski wilayah dan penduduknya sedikit, anehnya dunia hanya bisa mengutuk keganasan Israel tanpa ada tindakan konkret.

Padahal jelas-jelas agresi terhadap Palestina adalah pelanggaran hak azasi manusia. Israel nyata-nyata menjadi penjahat perang. Namun sayangnya PBB hanya bisa mengeluarkan sederet resolusi tanpa efek, sedangkan negara Arab dan komunitas Muslim dunia pun tidak mampu berbuat banyak layaknya macan ompong.

Jika melihat karakter Israel demikian, sebenarnya tidak perlu heran. Sebab, Allah SWT melalui wahyunya dalam Alquran sudah menggambarkan sifat buruk orang-orang Yahudi yang zalim, membuat kerusakan di muka bumi, dan senang mengobarkan api peperangan dengan bangsa lainnya, terutama kaum Muslimin.

Dalam Alquran sedikitnya disebutkan 22 sifat buruk bangsa Yahudi, yakni:

Sumber: okezone.com

Selama lebih dari 3000 tahun, banyak orang di Afrika dan Asia yang menggunakan ganja dalam berbagai bentuk sediaan, ada yang dikonsumsi dalam bentuk rokok, terkadang dicampur dengan tembakau, ada pula yang dicampur dengan daging dendeng atau dioplos dalam minuman.

Selama lebih dari 3000 tahun, banyak orang di Afrika dan Asia yang menggunakan ganja dalam berbagai bentuk sediaan, ada yang dikonsumsi dalam bentuk rokok, terkadang dicampur dengan tembakau, ada pula yang dicampur dengan daging dendeng atau dioplos dalam minuman.